Rescue work in Volcanic eruption in 2014 御嶽山噴火災害救助活動調査

Original Research

山岳医療救助機構

March 2015

御嶽山噴火災害における医学的観点からの救助活動の調査

Survey of rescue wok from a medical perspective on Mt.Ontake volcanic eruption in 2014, Japan

大城和恵(1)、渡邉雄二(2)、村上富一(3)

1 心臓血管センター北海道大野病院

2 国立登山研修所 所長

3 元北海道警察山岳遭難救助前対策官・技能指導官

Kazue OSHIRO(1), Yuji WATABNABE(2), Tomikazu MURAKAMI(3)

1 Cardio-vascular center Hokkaido Ohno hospital

2 Director of National Center for Mountaineering Education

3 The ex-commander of Hokkaido Police Mountain Rescue Team

ABSTRACT

Mt. Ontake (3,067m), the 2nd highest volcano in Japan, erupted without apparent warning and led to a heavy loss of life on September 26th 2014. For the purpose of considering the medical role in the volcanic mountain disaster, we collected the data personally from Military, National Poilce and Fire Defense Agency sources, in addition to publicly available data from the Cabinet office. 56 deaths and 7 losses and at least 26 survivors rescued were reported. The water vapor explosion spewed out huge rocks and blocks. The primary cause of death was trauma by abrupt fallen rocks. The location of dead bodies was concentrated on the mountain trails of 1km-radius from the craters. Also most of the survivors rescued had trauma. Over twenty thousands rescuers engaged in a search and rescue for twenty days till winter had come to the mountain. No deaths of rescuers but some had acute mountain sickness and hypothermia on missions. Most rescuers have less mountain skills, equipment and rescue experiences. The volcano erupted violently and rapidly, leaving little or no time for people to escape or take shelter. Emergency medical care played a small role in severe volcanic eruptions. But on the other hand medical care to rescuers must be necessary and helpful. Volcano mountaineering will place them at some degree of risk. Still people visit volcanoes, tourists must be made fully aware of the potential health hazards facing them.

Medical contributions after the occurrence of eruptions are limited. Precautious education of health hazards will dictate them bring attention associated with tourism to volcanoes. This report will help to develop medical planning for precaution and emergency not only casualties but also rescuers.

Key words: volcanic eruption, trauma, rescue work, mass casualties

Ⅰ.はじめに

今回の御嶽山噴火災害は、山岳遭難災害としては過去に例のない大きな事故となった。被害に遭われた方の多くは、日常生活の中に起こった災害とは異なり、登山と言うレジャー活動中に起こった噴火災害である。今後もこのような災害が絶対に無いとは言えない。国際的にも例の少ない噴火災害について、山岳遭難事故防止、及び同様な災害が発生した場合のより安全かつ円滑な救助活動のために、自衛隊、警察庁、消防庁のご協力を戴き、現場活動について聞き取り調査を行った。

国民に登山と言うスポーツの安全性に対する認識と啓発を高め、災害救助に関わる救助組織・医療関係者に情報提供することによって、健全な登山スポーツの普及・発展、より安全な救助活動の展開の一助となることを目的とした。

Ⅱ.調査方法

自衛隊、警察庁、消防庁のご協力のもと、3機関の現場活動に従事された方々に、捜索活動終了後の平成26年11月〜27年1月にかけ、聞き取り調査を行った。

Ⅲ.聞き取り結果

以下は聞き取ったメモから書き起した。

1.捜索活動

①出動機関

自衛隊、警察、消防の3機関が現場活動を行った。民間人、遭対、消防団は入山できず、災害派遣医療チームDisaster Medical Assistance Team (DMAT)は、登山口に待機となった。発災日と翌日、警察は山岳救助に従事する部隊も活動したが、本事案は山岳遭難を超え、災害として部隊配置され、警察の人員は機動隊が中心であった。自衛隊、警察機動隊、消防ともに、多くの人員が動員されたが、都市型救助や平地での自然災害対応、化学災害を訓練された部隊が多く、山岳専門の装備や救助技能を備えていた隊員は、ごく限られていた。

②活動概要

ⅰ)発災日時:平成26 年9月26 日、午前11時52分

a.岐阜県側

当日、警察救助隊1名と民間救助隊1名が合同パトロールを実施していた。発災時刻に、7合目付近で聞き慣れない音を聞き、状況確認をしに山頂方向へ登った。「雷鳴かもしれない」とは思ったが、それほど重大な災害が起こっているとは思わなかった。8合目が森林限界で、山頂の様子は見えなかった。その直後に隊員に噴火の連絡が入った。途中、下山者に会い、危ないといわれるが、上にまだ登山者が居るとのことで、登りながら登山者に下山指示を出した。12:55に五の池小屋到着、さらに二の池新館に8名の登山者がいて、女性1人が(右上腕骨折、鎖骨骨折)運ばれてくる。救助隊員は賽の河原で引き継ぎ、五の池小屋に介添えする。そこにヘリコプターから、二の池小屋で、手を振ってる人が5名いる、元気である、と情報が入り、再び戻って五の池小屋まで誘導した。

小屋へは救助隊の応援2名が向かい16:35到着、警察は計3名が現場活動を行った。小屋には登山者23名、救助隊3名の計26名がいた。致命的な外傷を負った者はおらず、暗い中、ガレ場のあるルートを下山することはリスクが高いと判断し、五の池で一晩滞在し、翌朝応援隊と共に下山とした。一方、下山口では人定を行い、53人の自力下山者を確認した。

b.長野県側

総理大臣による自衛隊派遣が指示された。山岳遭難というより、それだけ大きな災害が起こった、ということである。この日は、警察、消防、自衛隊の各隊を招集。情報収集を行い、28日朝から3機関による捜索開始が決定。異なる3機関が出動し、縦割り部隊ではあるが、活動隊それぞれのリーダーが話し合い、全員一緒に入山し、一緒に下りるという部隊活動が遂行されることとなった。この日は、自力下山者約230人を確認した。

ⅱ)発災2日目

a.長野県側

最初の2日間は確かな情報が無く、救助隊員は感性で行動した。「そういう時に、出るべき部隊である。」という認識で活動を行った。実際、どのような活動を、どの程度するかがわからず、役割なども明らかでなかった。装備といっても、よくわからない状態で行っていた。

現場に入ってくる情報も限られており、連絡系統は各部隊毎になっているため、ヘリコプターのピックアップポイントが無線で指示されるわけではなく、ヘリコプターの動きを見て「あそこでピックアップしてくれるんだ!」と判断して動いていた。

噴火災害以外の山岳遭難も同時に発生しており、人員の配置に苦慮もあった。

この日長野県側は、午前7時、3組織が揃って黒沢口と王滝口から第1陣が入山開始。第一に生存者救助を目的として活動。山小屋との連絡はとれており、本部を通して山小屋に生存者がいることはわかったが人数までは不明だった。 現場の状況がわからないため、どこまで行くかは行ってからの判断となった。黒沢口と王滝口、この2つは、八丁ダルミで分断されていた。登り4.5時間、下山に2〜3時間要すため、活動時間が11:30〜14:00と短い。岩に挟まっていたりすると、手作業での救出は無理であった。

王滝口は9合目から火山灰で覆われ、陸路で12時に山頂に到達、上では1時間くらいの活動を行った。火口付近は、王滝口からの方が見易かった。山頂エリアは狭い所に3組織入り混じっていた。東日本の震災ではエリア分けをしたが、今回は各隊合同で活動を行った。山頂では30分で生存者の搬送は終了した。心肺停止者の位置は目視で確認、26〜27名であった。人定は可能な範囲で行った。

黒沢口は覚明堂から火山灰。黒沢口は8合目に生存者3〜5名発見、噴石による下腿骨折者がいた。ヘリコプターは、黒沢口、二の池のコルのカルデラに着陸し、接地及びホイストでの収容を行い、救助隊は担架でバケツリレーのようにして搬送を行った。

午後2時には、ガス検知器が硫化水素濃度の上昇を感知し、捜索を中止したが、発見した生存者は、28日中に全て救助終了。

b.岐阜県側

26,27日(発災日、翌日)は山岳警備隊が出動した。3日目から機動隊。岐阜側は風向きによる噴煙の影響が少なく、ヘリコプターから生存者の確認はされていた。

2日目は、午前4:30、9名の山岳警備隊が入山。6:15 五の池小屋到着。ちょうど、朝、単独登山者が三の池から五の池に登ってきた。噴煙が南東から東に流れ、長野側へは下山できないとのことであった。共に6:35 に下山開始、傷病者1名は担架搬送した。傷病者は途中でヘリコプターに引き継ぐ予定だったが、ホイストがない機体のため、収容できるか不明だった。幸い9:30お助け水で、ヘリが接地して担架を収容、残った登山者22名はいくつかのグループに分かれ、11:19全員下山完了した。

その後救助隊は、1日目に続き、登山道とその付近の捜索を実施した。山荘にあるレスキューハーネスでは足りないので、バーティカルストレッチャー、レスキューハーネスをひとつずつ上げた。

ⅲ)発災3日目以降

二の池本館の二の池にヘリポートができた。陸路での入山は、登下山に時間がかかり、山頂付近での活動時間が短いこと、体力温存から、ヘリ2機で、隊員を投入することとなった。午前7〜10時に上がる。下山は14〜15時。6時間くらいの活動を行った。引き続き山頂捜索と、登山道の捜索が終わったエリアは登山道外の斜面なども捜索した。

登山道は灰で隠れてしまい、自分の位置がわからず不安になり、人の足跡を道だと信じて歩いている隊員もいた。登山や、御嶽山に精通した隊員ばかりでなく、山岳警備隊からアドバイスをもらって入山した隊員もいた。フィックスロープを張り、登山道の目印にした。

しかし、3日目の午後1時には硫化水素濃度の上昇を認め、捜索中止となり、山頂付近の捜索は難航した。4日目には火山性微動を検知し、朝7時に捜索中止。5日目までに、死者47名となった。

数十cmの灰は、不明者を覆い隠してしまうため、金属探知機を使用した。深さは20-30cmを感知し、人工物に反応する。感知した場合は、不明者か遺留品であった。

その日の捜索が終わると、毎夕方、三機関による災害本部のミーティングが開かれた。その後19時頃から各機関ごとのミーティングが開かれ、20時頃からチームのミーティングになり翌日の行動が決定した。隊員は、チーム毎のミーティングまでに、装備を洗い、翌日の任務に備えた。

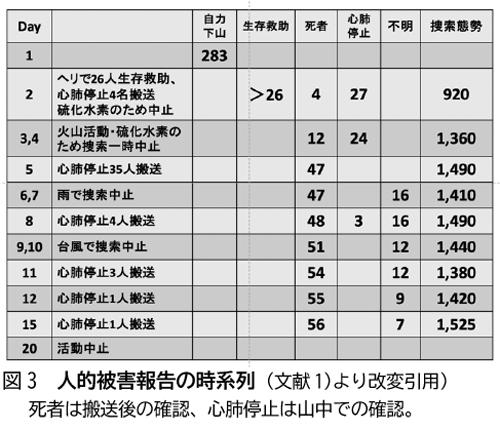

6日目からは、捜索も過酷さを増していった。6日目には雨が降り、9,10日目には台風の影響を受けた。降り積もった灰は、雨で泥灰化した。計20日間の捜索後、灰の表面は凍結し、雪が降った。死者57名、不明者6名、捜索は打ち切りとなった。(図1)

③長野側の要救助者の状況と対応

2日目の様子

火口付近、山頂に、灰で埋もれた人が数十名いた。剣が峰の屋根の下に、人が多く倒れていた。人の下に人。軒下に重なるように。皆、心肺停止であった。体の一部は見えていて、うつ伏せが多かった。灰をかぶり、噴石の損傷で、人定できない人もいた。灰で損傷による変形もわからない状態の人もいた。灰に埋まっていて、全身状態の把握は難しい。転がって仰向けの状態の人も居た。出血は、体の周りに灰で固まっていた。

ナイロン製のザックはボロボロになっており、中身が散乱していた。衣類が溶けていたり、焼けていたりなどはなかった。衣類が破けていたかもしれないが、灰ではっきりしなかった。 ちょうど昼食時であることを示すように、おにぎりが散らかっていた。

生存者の救助を優先したが、心肺停止の人もできるだけ搬送を行った。灰に埋もれ、手だけ、頭だけが出ている人は、掘り起こすのに時間を要し、体の出ている人から順に搬送を行った。

田野原口の8合目、覚明堂には従業員5人、生存していた。 黒沢口から捜索した部隊は、山頂付近に生存者4人を発見した。小屋の中に3人(1人は下肢骨折、1人は頭部出血、1人は衰弱状態だった)、一の池の西側の岩陰に1 人、ライトで合図をしていた。小屋にいた傷病者はすでに前日のうちに処置されていた。傷病者の病院搬送はヘリで迅速に行った。

自衛隊の救護員は東京消防庁のハイパーレスキューとトリアージを行った。暗くて、傷病者を容易には観察できなかった。ヘッドライトでもわからず、受傷部位の確認は難しかった。気道熱傷はおらず、みな話はできていた。トリアージで死亡とみなす黒tagのかかった人は、口の中はすすけて真っ黒だったが、鼻毛は焼けていなかった。

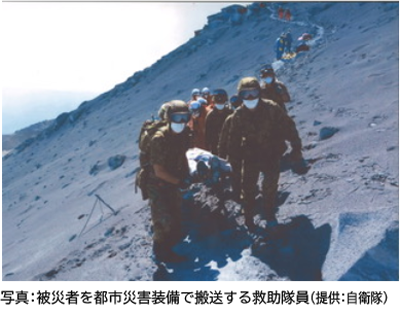

王滝頂上山荘では、トリアージで2名が赤tag で、処置を急ぐと判断された。1名は全身打撲、頭部挫創、意識有り、バイタルサインは安定していた。もう1名は上腕と下腿の骨折だったが、バイタルサインは安定していた。立ち上がれず、布団にくるまって真っ暗な中にいた。2名ともヘリコプターに担架で収容したが、小屋までヘリコプターは来れず、9合目まで搬送した。およそ10〜30分の距離だった。7〜8人で1人を搬送(6人で搬送、2人が誘導)した。

右肩骨折、肋骨が当たり噴石で動けない人には、特に処置することなく、風があり寒かったので、そのまま急いで搬送し、ヘリコプターに引き継いだ。保温処置は小屋の毛布とエマージェンシーシートを使用した。ヘリコプターは病院近くのヘリポートに傷病者を運ぶことができるため、現場で処置をして滞在が長引くより、最終医療機関への迅速な搬送が優先された。DMAT医師との連絡調整はなかった。 各隊に1つ、担架を用意していたので、背負い搬送は行わず、担架搬送を行った。先着隊により固定などの処置がされていて、既に担架に縛着を済ませていたので、そのまま搬送した。固定には、携行した包帯を使用した。酸素はあとから投入し、初期には使用していなかった。

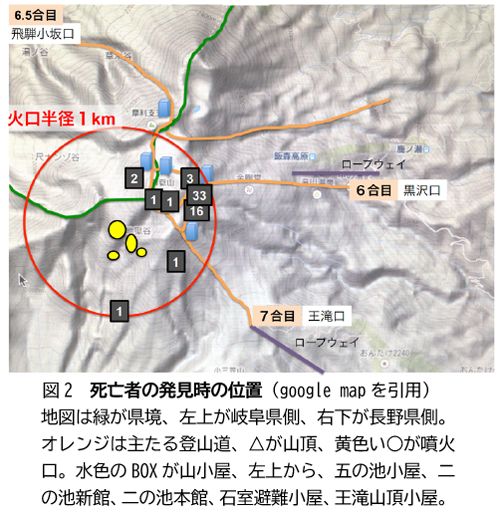

死因は外傷が多く、灰による窒息の合併も見られた。死因は検死のみで、解剖は行われなかった。死者の発見位置を図2に示す。

④天候変化と捜索活動概況

捜索初日から、常に噴煙は上がり続け、風は南東から東方向が多く、その方向に降灰していた。2日目から4日目、歩くと灰が舞う。靴の中には火山灰が入ってきた。乾燥した灰で靴の中で足が擦れた。マスクをしていても、ダウンウォッシュを浴びると、灰が入り込んできた。突然煙りで暗くなり、正直怖かった。粉塵対策ヘリを用意したが、機数は限られており、他のヘリはパイロットの判断で強行した。

5日目の雨で、捜索は過酷さを増していった。火山灰は泥と違い、2回の雨で、くっついて粘着性になり、セメント状にくっつくようになった。晴れると表面は乾燥してしまうが、下を掘れば粘土質で簡単に掘り起こせない。不明者を発見し、体半分出せても、全部出すのに何時間もかかる。雪から掘り起こすのとは違い、泥はくっついてしまうからだ。かんじきも、泥がついて重くなるだけ。二の池から山頂まで、倍の時間がかかった。泥でそり等は使えなかった。ヘリコプターはスキーを装着して使用した。

泥灰の斜面捜索では、アンカー作成に苦慮した。アンカーには飛んで来た岩を使った。岩は、泥で固まって崩れなかった。 救助活動どころか、自分の行動もままならなくなってきた。泥灰に体が埋もれ、自力で這い上がるのは困難であった。泥灰は表面は乾燥するが、その下はやわらかく火山の地熱を感じた。モナカのようになっていた。泥灰が固まってきたら、這い上がれると思ったが、そうではなかった。 底なし沼、のようだった。生き埋めのリスクがあり、隊員同士、ロープでつなぎあった。

泥灰に埋もれているかもしれない人の捜索には、プローブを使用し、くまなく探した。プローブにはホームセンターで園芸用支柱を購入した。軽くて、急ぎで、大量に用意できた。降灰の深さから、長いプローベは不要であったが、冬が近づいて泥灰が凍り出すと、園芸用支柱は折れるものが出て来た。

捜索犬は出ていない。

2.救助隊自身のリスクマネージメント

①二次災害対策

県の対策本部は、気象庁からの気象情報を入手し、入山許可を出す。しかし28,29日(第2、3日目)は予知例などの情報提供は不十分だったと感じていた。 有毒ガス対策に、ガス検知器を持っている自衛隊と広域消防が先頭を歩いた。初日は防塵マスクとしてN95を装着、消防は 隊員分、常備されていた。さらにカートリッジの防毒マスクを持参した。消防のヘルメットは災害用の軽量のものだった。

自衛隊は、防弾チョッキ、ヘルメット、ガスマスク、防毒マスク、ゴーグルは常備していたが、マスクは初日はN95で対応し、翌日から防毒マスクを調達でき、全隊員分の調達は4日目に整った。ヘルメットは鉄ヘルメットを使用したが、実際に、ヘルメットへの被災はなかった。防毒マスクは、硫化水素、亜硫酸ガス用を携行し、ガスが検知されると装着し、一定濃度を検知すると、捜索中止となった。マスクをしての捜索は、息苦しさを増した。実際に、有毒ガスによる被害は無かった。

後に、二次災害に対して、自衛隊は戦車を登山口に配置した。警察機動隊はジュラルミンの大盾を100枚ヘリコプターであげたものの、重くて、捜索中に使用するのは困難であった。しかし、泥灰に救助隊員の体が埋まって上がれなくなった際に、大盾を板のように台にして、体をすくいあげた。泥灰に腰まで埋まり、中には肩まで沈んだ隊員もいた。生き埋めのリスクがあり、隊員同士、ロープでつなぎあった。

隊員は、「早く助けてあげたい」という気持ちで必死に捜索する一方、「もう1回噴火爆発があったらどうしようか?」と考えもした。ここから小屋まで何分かかるか、岩陰に隠れるのか、自分の身をいざとなったらどうするかと、考えていた。

②装備

最初の数日は情報が乏しく、装備といっても、よくわからない状態で入山していた。登山経験の無い隊員もいたため、必要装備への理解と準備は、個人によるところがあった。配備している救助衣は山岳における噴火災害を想定したものではないため、下界で行う活動や訓練、都市型救助の衣類で入山した。摩擦に強く、難燃性の素材のため、通気性、防水性は3000mの秋山に十分な装備とは言えなかった。下着は、支給されている綿素材のものや、個人装備として速乾性のもの、薄いフリースがあれば着用した。登山靴の隊はわずかで、編み上げ靴で入山していた。防水性はそこそこあり、足首もしっかり隠れるが、靴 下は軍足の隊員も多く、長時間行動していると蒸れていた。靴の中には火山灰が、乾燥した灰でも、泥灰でも入ってくる。泥が入ると足が濡れてしまうため、スパッツを用意し、さらにガムテープで隙間を埋めた。

二次災害を想定した衣類ではなく、冷えると寒かった。これらは自前。

隊により多少の違いがあり、ザックは10kg程度で軽量化していた隊もあれば、ビバークを想定し、最初は50〜70㍑の容量で活動した部隊もあった。ビバーク装備には、ポンチョ(ライナー)、着替え一式、雨衣、食料、水を持っていたが、燃料は含まれていない。途中から、ヘリコプターを運用した日帰りでの救助体制が確立し、30㍑の装備に軽量化した。

救助用には、金属探知期、ザイル、担架、毛布、カラビナ、収容袋、ハーネスなどを携行した。10月に入り、気候が冬に向かいだすと、ウェア、ザック、手袋、の装備を増やした。後に、レスキューシートを隊員に追加支給した。

自衛隊の衛生課は中隊(50〜60名)に1〜2名の救護員を配置し、AED、SpO2 モニター、酸素ボンベ、救急セット(包帯、頸椎カラー、人工呼吸マスク、テープ、ガーゼ、サムスプリント)、洗眼目薬を携行した。

岐阜側では、発災日のパトロールにあたっていた隊員は、特に応急処置用品は携行していないが、山小屋に常備している応急処置セットを活用した。第2陣は、テーピング、きずばん、三角巾、包帯といった日頃の遭難時に携行する物品を持って駆けつけた。

③隊員の健康管理(食事、トイレ)

食べ物は、各自自前で用意し、行動中や、休憩時に取った。小屋には生存者が居るため、隊員がその場で昼食を口にすることは遠慮し、早めに小屋の周りで食べておいた。食べる場所とタイミングに配意する工夫が必要となり、後からはポケットに行動食を入れ、行動中に口にしていた。行動食の例としてはゼリータイプ、カロリーメイト、パンなどであった。

携帯トイレを持参したが、空から撮影をしているため、小屋のトイレを使用した。トイレの回数は多くても山中で1回程度で、女性隊員はトイレが気になり、水分も殆ど摂らず、山中では1回もトイレをしなかった。休憩はあまり摂る時間も無く、小屋の中で短時間で済ませた。

多くの隊員の持参する水の量は少なかった。部隊によっては1㍑水筒を装備されており、さらに余分に持参するかは隊員個人の判断だった。だいたい持参した水分は余して下山していた。

④活動中の隊員の傷病

救助活動にあたった隊員に、明らかな外傷や有毒ガス被害は認めなかった。一方、問題になったのは、高山病と低体温症であった。

ⅰ)高山病の疑い

御嶽山は標高3000mある。ヘリコプターで投入される部隊と、陸路で登ってくる部隊とがあった。活動日数は部隊によるが、3日出動して1日休む、これを1クールとしていた部隊もあった。

ヘリコプターでの部隊投入は、急激な高所暴露にはなるが、体力温存と捜索時間に余裕ができるメリットがあった。 頭痛、吐き気、息苦しい(マスクをしているので余計)、と訴える隊員に、救護員が対応し、必要に応じ、救護員が下山指示の為の判断をした。多くは、「高山病疑い」とした。これら高山病疑いの隊員のSpO2 は不測で、症状や全身状態を優先して判断していた。こうした頭痛、吐き気といった症状は、ヘリコプターで投入された隊員より、応援隊、地上からの隊員が多く訴えていた。また、普段の平地トレーニングでは体力のある隊員が、症状を訴えることもあった。また、部隊の中で、日頃高所での訓練をしている隊員は何ら救助活動に支障を来さなかったが、同じ部隊でも新隊員は高山病様の症状を呈した者もいた。

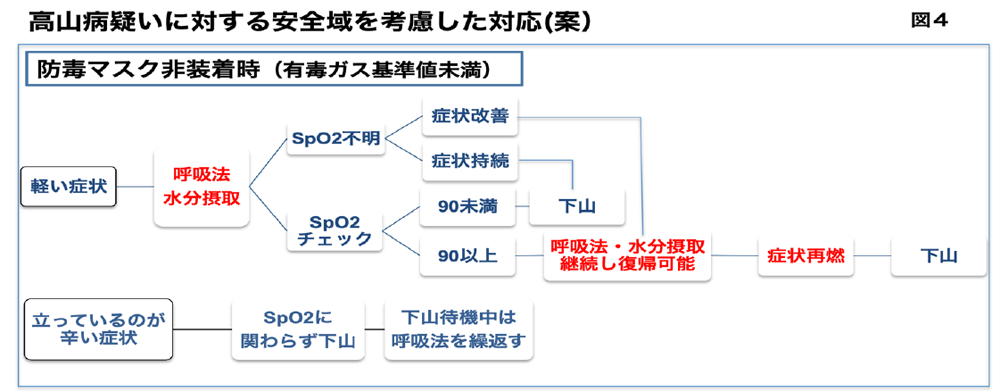

陸路登ってきて、休憩しながらだが、疲れている人もおり、9合目で脱落したり、8合目で救護兵が付き添っていた場面もあった。部隊行動をとっており、疾病の疑いで下山指示が出た隊員は、単独での自力下山はさせず、基本的にヘリコプター下山とした。このような症例が出てきたこと、捜索が長期化しそうなことから、高山病の教養を、出発前の朝に、隊員に行うようになった。また、対処法のフローチャートを医師が作成した。この対策ができたのは、1週間経過してからだった。対処内容は、Spo2 モニターを中隊60名(小隊3−4)に5つ程度配布した。SpO2は体調不良の人を対象に測っており、1つの目安として活用した。SpO2が90%で下山としていたが、SpO2の測定のみに頼らず、あくまで体調を優先し、下山判断をした。酸素ボンベは2㍑ボンベを携行していたが、量は限られているので、体調不良の隊員に流しっぱなしに投与はできず、少し吸っては経過を診る、という使い方をしていた。部隊によっては、予防に、携帯酸素缶を1人1本配布した。山麓には自衛隊の医官(医師)が1人救護所に待機していた。下山指示を受けた隊員は、下山すると症状がよくなることが多かったが、下山しても改善がみられない隊員は医官の診察を受け、必要に応じ県立木曽病院を受診した。

ⅱ)低体温症

秋の3000mでの救助活動に、衣類は重要な役割を果たす。多くの隊員の衣類は、山岳活動用ではないため、汗をかくと、綿素材の下着は汗を吸う。通気性の高くないアウターの中で、汗は乾かず、体を冷やす。行動開始時は、装備がある程度重量があり、最初は暑いのだが、活動を数時間しているうちに隊員の多くは汗をかき、風にあたり体は冷えていった。風のある日や、高所での風は、寒さを増長した。支給されているアウターもあるが、自衛隊は防弾チョッキもあり、あまり重ね着すると動きにくく、沢山着込めなかった。下山すると、殆どが寒がっており、自衛隊は清潔と保温の目的で、風呂を用意していた。手袋は内側が皮手、外側は布だった。凍傷にはならなかったが、マイナス気温になったため、冷たくなった。靴下は軍足に近く、冷えて蒸れる。泥化した灰が、靴に入ると足が濡れてしまい冷たくなった。泥灰で靴が脱げてしまうこともあり、軽い凍傷を負った者もいた。下半身はカッパとスパッツを用意し、ガムテープでぐるぐる巻いた。

明らかな低体温症が発症した。ヘリコプターの誘導隊員が1人で下りて、泥に浸かり、朝6時〜8時間、首まで沈んでいた。首まで埋まっている為、誘導もできず、はまっていることは、部隊が引き上げる頃まで周りが気付かなかった。その隊員は泥灰の中でもしっかり意識はあったが、引き出してから虚脱したように歩けなかった。

冬に向かう3000mの山。隊員1人ずつに、エマージェンシーシートが支給された。寒がる隊員には、小屋でストーブや毛布を用意した。殊に、若い隊員は平地の訓練では体力があるが、寒冷の山岳環境に慣れておらず、体験しないと教養のみではわからない。

④火山での救助活動における健康被害への事前教養

噴火形態の多様性やそれに対する対応、火山による人体への影響等の教養機会は、事前には無かったため、最初は過去の事例や経験、これまでの訓練の組み立てから、想定して臨んでいた。 長野県の有名な火山、浅間山では、微動では入山規制がかかるため、今回のようにlevel1の状態で起こった噴火災害が、ここまで甚大な被害になるとは想像できなかった。せいぜい、噴火といえばガスと溶岩、この程度の知識しかなかった、という隊員や、火山ガス、特に硫化水素は低い所に溜まり、臭いがして、発疹がでるとは知っていた、と答えた隊員も居た。 出動命令が出て現場に向かう車内で、携帯を使って情報を得ていた。山や高所の知識は、知らない人が多く、前日に短時間で説明を受けた。隊によっては指揮官が富士山の登山経験があったり、一部の隊員が趣味で登山をしているため、アドバイスを受けることができ、役に立った。

Ⅳ.考察

御嶽山噴火は、秋の紅葉シーズン、晴天、土曜日、昼食時、百名山、ケーブルを利用したアクセスの容易な山、という条件が揃ったところで起こった。20日間に渡る捜索は、延べ2 万人以上という隊員を動員し、遭難者は死者57名、不明6名、救助隊員の死亡者0名で、冬期に入り二次災害のリスクが高まったとして中止となった。 過去の噴火災害を国際的にみた場合、重大な噴火のいくつかは、前触れもなく起こっている[参考文献 1]。そしてその甚大な被害により、傷病者の数に比し遥かに死者の数が多いことが報告されている[参考文献 2]。生死を分ける決定的な要素は、どこにいたか、その位置であり、噴火口に近ければ生存は困難である[参考文献 3]。人口増加に伴い、火山に近い都市部への人口増加や火山への旅行客が増加し、噴火に伴う死亡者数の増加が報告されている[参考文献 4]。

この度の御嶽山噴火においても、死者・不明者の数は、救助を要した傷病者数を遥かに超えていた。図に示したように、噴火口から半径1kmが、ちょうど昼時の登山道エリアと重なり、死者が多く位置していた。救助された生存者は、小屋か岩陰に避難しており、発災2日目の昼前までに迅速に救助された。死体検案では、死者の殆どは、噴石による致命的損傷が多く、過去の知見と同様の結果であった。

これまで、火山噴火では、緊急医療の役割は明らかに限定されていることが報告されている[参考文献 1,4,5]。なぜなら、最初の被害が大きすぎて、それにより死に至る人の数に比べ、医療の恩恵を受ける傷病者は遥かに少ないこと、また重篤な傷害は、非常に限定された高いハザードエリアに集中していること、さらにそれより離れた範囲での傷病の発生は限られた数であること、からである[参考文献 5,6]。

傷病者への医療対応を考えてみる。今回の噴火災害では、現場において、救助隊員による要救助者の適切な固定と病院搬送が優先され、ヘリコプターの機動力が最大限生かされ「現場滞在を短くし、迅速に最終医療機関に搬送する」という山岳救急医療が全うされた。現場で医療処置をしている時間が長引けば、再び噴火した際、ヘリコプターもろとも、救助者までも大きな被害を被るのである。退避が死亡率と罹患率を低下させる鍵である、と指摘されおり[参考文献 2]、また山岳救助での医師の現場への急行は救命率を上げない、とされているように、過酷な条件下で迅速な病院搬送を優先した今回の救助活動、登山口でDMATが待機していた要領は、過去の検討と二次災害対策から見ても、極めて適切であったと思われる。

次に、救助者の安全管理を医療面から考察する。日本国内でも過去に、有珠山、雲仙普賢岳の噴火が起こったが、いずれも溶岩によるもので、捜索は1週間で打ち切りとなった。今回は、水蒸気爆発による噴石が損傷の主たる原因であったため、噴火形態や被害の大きさの想定は当初難しく、情報も集まらず、隊員は手探りとまさに訓練で培った感性で出動していた。情報が次第に集積され、現場活動が長引き、山岳災害救助活動を都市型救助の体制で行うことの困難さが明確になったと言える。防塵・防毒マスクの必要性は、過去の経験から早期に想定でき、比較的早期に調達が整い、ガス検知器も準備が整ってからの入山となり、有毒ガスによる傷害は予防することができた。一方、再噴火による被害であるが、予知が難しいために起こった災害であることから、再噴火のリスクはゼロではなかった。再噴火が起こらなかったことは、運が良かったとも言える。

次に、山岳という寒冷環境と標高が高いことによる問題である。山岳専門の活動隊員も勿論動員されたが、その数は全体数からするとわずかであった。多くの救助隊員は、山岳専門の活動隊員ではないこと、日頃は他の業務に従事し他の事案を想定した訓練が中心であること、そのため装備が山岳用ではないこと、山岳環境の経験や医療知識が乏しいことから、健康に影響を来しうることが明らかとなった。

衣類について検討してみる。都市型救助の衣類は、外に着るものは摩擦に強く、難燃性である分、通気性と防水・防風性に欠ける。これら装備面の限界が高所での健康に最も及ぼす影響は、低体温症である。隊員の多くが「最初は暑かった。汗をかいていた。下山時にはとても寒がっていた。」という。装備を携行し、活動中に汗をかく。下着は汗を吸収し速乾するような素材、またアウターはその蒸気を逃がす素材でないと、ひとたび汗で濡れた体は、標高3000mの山で、気温が低下し風が吹き、陽が下がれば、とたんに体温を奪う。活動中にもし雨が降れば十分な防水性は無い。靴は、防水かつ透湿が望ましく、汗や進入した水気で濡れた足で行動すると、温度が低下すれば凍傷のリスク、気温がプラスでも数℃以下の場合はNon Freezing Clod Injuryという傷害を来しうる。秋の3000mは冬と同様に考え、天候変化にも備え、対応能力の高い衣類と組み合わせが、隊員の安全と潤 滑な活動をより担保する。また、体温をあげるには、炭水化物の補給が有効である。活動に見合ったカロリーを、行動中に補給し切れていなかった可能性も考えられる。救助活動という献身的な職務に加え、上空からメディアによる活動実態を捉えていたため、被災者や家族を思うと、自分たちが食事をとったり休憩をとる風景には抵抗を感じたようだった。荷物の軽量化も、十分なカロリーの携行を妨げた一因かもしれない。

さらに、今回は、泥灰に埋まるといった、噴火災害特有の低体温症が発症した。泥灰から体を出したあとに、虚脱するように体調が低下した、とのことだった。幸いバイタルサインはあったが、これは、低体温症傷病者を救助中に起こる、circum-rescue collapse[参考文献 7] の1 つのafterdrop[参考文献 8]であった可能性があり、場合によっては心室細動や心静止を来すが、幸い大事に至らず退避できた。

今回の救助活動は、毎日日帰りで完結させ、ヘリコプターでの隊員投入や退避計画により、装備の限界を補完した救助体制であったことは、隊員の医療面からみた管理上適切であったと思われる。

次に、高度が救助活動に及ぼす影響である。ヘリコプターで隊員を現場投入したことは、人体が高所に急に暴露されることになり、低圧低酸素の影響が出るものと私は懸念していた。しかし、実際には、ヘリコプターで投入された隊員は、体力が温存でき、陸路登るより身体症状は認められなかった一方、陸路を登った隊員の方が、頭痛や嘔気、息苦しさを訴えた、とのことであった。

通常の高度に起因する身体症状は、徐々に高度に慣れた方がなりにくいとされており、これまでの知見や私の予想とは一見矛盾するものであった。一般に標高1500m以上を高所と定義するが、低酸素換気応答が始まり、呼吸回数が増え、呼気からの水分喪失がさらに増加する。隊員の水分の持参量と残量を聞くと、3000mの山の救助活動には明らかに少ない量の摂取だった思われる。また、頭痛、嘔気は、脱水や疲労でも認められる症状であり、高山病症状と類似している。また息苦しさはマスク装着の影響もあったようである。

このような背景から、ヘリコプターで投入された隊員は連日の救助活動で高度順応が徐々にできていた可能性があること、高山病が疑われた隊員の中には脱水症や疲労を合併したり含まれていた可能性があると思われる。高山病と脱水症の現場での鑑別は難しく、脱水を補正して症状が改善するかをみるのが高所での方法である。

しかし、ひとたび起こった脱水は回復に半日程度要することもあり、今回の救助活動では速やかな下山指示で悪化を防ぐことができ、適切な現場判断であったと思われる。脱水症は予防可能であるので、入山前に500ml以上の水分補給、行動中30分おきに水分摂取を強制的に行うことが薦められる。隊員はトイレ問題を懸念し水分摂取を控えた可能性があり、おむつをしていくことも1つの方法である。

高山病対策として、もっとも賢明な判断だったのは、SpO2のみを頼りにせず、全身状態を優先した下山判断が下されたことである。SpO2 は大変参考になるが、個人差もあり、理想的な測定方法は、入山前から経時的に全隊員が測定しておくことで、個人の変化や、集団の中での著しい変化のある者の早期発見に有用である。

しかし過酷な環境での部隊行動では、全隊員に経時的に測定することは、困難かもしれないため、全身症状による判断は有用であったと思われる。高度順応不足の症状に対し、酸素缶による対応が行われた。高所に不慣れな隊員には、酸素缶があることは安心感が大きかったと想像する。一方、酸素缶での間欠的な酸素吸入が、高度順応を早める、高山病を治癒する、という報告はこれまで認められていない。

高度障害が起きた場合は、呼吸法を行いながら現場滞在を続け順応をはかるか、下山をするか、になる。高所性頭痛には、アセトアミノフェン、イブプロフェンが推奨されており、いずれも市販で入手可能である。イブプロフェンで対応した隊員もあり、適切な対応であったが、脱水時の鎮痛薬服用は腎障害を来しうるので注意が必要である。

現在高山病の国際ガイドラインでは、救助活動のために急激に標高を上げる場合は、高山病予防薬であるアセタゾラミド(ダイアモックス®)を内服することが記されている[参考文献 9]。しかし、薬剤アレルギー、脱水といった副作用もあり、専門医の指示を仰ぐことがよいであろう。(図4)

今回のような過去に例のない救助では、情報収集が進むとともに、必要な物資の調達と医療対応策が講じられた。現状入手可能な装備の中で、実践可能な医療対応策が構じられていき、救助隊員の死者が0名という任務遂行がなされたことは、特筆すべきである。多くの業務を抱える関係機関にとって、日頃から特殊な環境に関する教養機会は十分得られるものではないこと、机上の教養と実践には開きがあることも、聞き取り調査から実感した。私は山岳医療に関わる者として、救助隊員に向けた医療対応策のアドバイスや、医療技術の支援といった貢献が欠けていたことを反省した。今後、要救助者対応のみならず、救助隊員の安全への医療者の貢献は非常に重要で必要であると強く感じた。

Ⅴ.最後に

発災から12日目、私はアメリカのレイクタホで開催されたInternational Commission for Alpine Rescue(ICAR)国際山岳救助協議会で、委員長から指名され噴火災害の速報を発表した。この時の各国の反応は「日本はこの噴煙の中、救助に行っているのか?」という質問だった。

今回の噴火災害で、国土を人々にどのように解放して行くか、火山のようなハザードエリアの観光地化を進める場合は、予知の精度、予知令の迅速な通達、噴火時の即応体制と災害鎮静化の整備、救助隊員のリスク軽減という困難な挑戦を課題として突きつけられた。災害による被害は、努力すれば起こらないのでなく、技術レベルに応じて必ず起こる、ということを感じた。

日本では登山ブームと言われるように、登山者が増加し、自らの意思でハザードエリアでの活動をする人々が増加している。火山はひとたび噴火が起これば災害リスクが高いが、そもそも登山という活動自体、想定できないことが起こり得る場所に行くことであり、火山に関わらず、登山の安全性の認識をあらためる必要があり、登山者へ火山に関する教育を行う必要がある[参考文献 10]。現在の科学の英知を持ってしても、火山の危険度、の判断は難しいが、過去や今回の結果から、噴火の形態に関わらず、噴火口に近ければ死亡率が高いことは明らかである。火山への登山を全て禁止としないのであれば、登山者が自ら高いハザードに入っている認識が必要であり、火口からの距離を明記した、半径1kmはred line, 半径2kmはyellow line というようなサインが、山の中に必要であると思う。そして、予知令を登山者に迅速に通達できるスピーカーや警告音などを登山道上に配備することを提案する。また、登山者自身も、山の地形図に、自分でred line, yellow lineを引いて、登山計画の時点でハザードを認識することが必要である。一部の火山では、避難小屋に毛布やヘルメットが配備されたが、起こる前の準備にもっと挑戦して行かなければならない。

謝辞:聞取り調査にご協力下さいました、自衛隊、警察庁、消防庁の方々に深謝致します。

AUTHOR CONTRIBUTORS

Concept: Kazue Oshiro, Tomikazu Murakami; methodology and literature search: Kazue Oshiro, Tomikazu Murakami; Interview: Kazue Oshiro, Yuji Watanabe; writing--original draft preparation: Kazue Oshiro; writing--review and editing: Kazue Oshiro, Yuji Watanabe, Tomikazu Murakami; graphics: Kazue Oshiro. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

ETHICAL STATEMENT:Participant consent is waived due to retrospective nature of the study.

DATA AVAILABILITY STATEMENT:No additional data are available.

FUNDING:This research received no external funding

INSTISUTIONAL REVIEW BOARD STATEMENT : Not applicable.

INFORMED CONSENT STATEMENT:Not applicable.

DATA AVAIKABILIITY STATEMENT: Not applicable.

CONFLICTS OF INTEREST: The authors declare no conflict of interest.

参考文献

- 平成26年9月の御嶽山噴火概要, 内閣府(防災担当), 中央防災会議防災対策実行会議火山防災対策推進ワーキンググループ第1 回(平成26年12月1日)

http://www.bousai.go.jp/kazan/suishinworking/pdf/20141201siryo1.pdf (accessed on 2 March 2015). - Baxter PJ, Bernstein RS, Buist S. Chapter 10: preventative measures in volcanic eruptions. Am J Public Health. 1986; 76S:84-90.

- Baxter PJ, Neri A, Todesco M. Physical modeling and human survival in pyroclastic flows. Natural Hazards 1998;17: 173-76.

- Simkin T, Siebert L, Blong R. Volcano fatalities: Lessons from the historical record. Science. 2001; 291:255.

- Doocy S, Daniels A, Dooling S, Gorokhovich Y. The human impact of volcanoes: a historical review of events 1900-2009 and systematic literature review. PLoS Curr. 2013 Apr 16;5

- Auerbach PS, ed. Wilderness medicine. 6th ed. Philadelphia: Mosby, 2012

- Boyd J, Brugger H, Shuster M: Prognostic factors in avalanche resuscitation: a systematic review. Resuscitation 81: 645-652, 2010

- Grueskin J, Tanen DA, Harvey P, et al:A pilot study of mechanical stimulation and cardiac dysrhythmias in a porcine model of induced hypothermia. Wilderness Environ Med 18: 133-7, 2007

- Wilderness Medical Society Consensus Guidelines for prevention and treatment of Acute Altitude Illness 2010

- Heggie TW: Geotourism and volcanoes: Health hazards facing tourists at volcanic and geothermal destinations. Travel Med Infect Dis. 7:257 2009

本記事の#キーワード

- 記事の引用に関して

- 当サイト内のコンテンツは、すべて著作権で守られています。

また命に関わる情報を含みますので、間違った解釈を招かないよう、無断での二次利用を禁止しております。

利用をご希望の場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

引用の際には、著作物の題号や著作者名が明らかにわかる表示(サイト名・URL等)が必要です。

引用元のない利用を見かけた場合は、ご連絡ください。